计算卡路里来减肥其实并没有什么用处

2016-02-01 阅读(567384)Bo Nash今年38岁,他住在德州阿林顿。这位教科书出版技术总监身高177.8厘米,重111公斤,这意味着他是一位肥胖人士。

为了减肥,Nash利用某款app来记录他摄入的卡路里数,还买了个Fitbit手环追踪他消耗的能量。这些工具表明看起来非常精确,但在减肥这方面,Nash发现他消耗的卡路里与摄入的卡路里根本不对等。他增加或减少的体重不再全部取决于卡路里总值,而是更多地取决于卡路里来源及他摄入卡路里的方式。

Tara Haelle也很胖。2014年她生下了第二个儿子,结果再也没法减掉怀孕期间增加的32公斤体重。她是一位来自美国伊利诺斯州的自由撰稿科学记者,熟知减肥中的科学,但和Nash一样,发现理论和实际并不对等。

Nash和Haelle并不孤独:美国超过三分之二的成年人超重或者肥胖。对于他们中的大部分人来说,治疗方法是节食:三分之一的肥胖人士随时在试图通过这种方法减肥。但有充足证据显示节食很少让他们持续减重。

问题的核心在于单一的计量单位——卡路里和某些看起来简单的算术。美国疾病控制和预防中心表示:“为了减肥,你消耗的热量必须大于你摄入的热量才行。”纽约大学的营养学教授Marion Nestle表示,类似Nash和Haelle这样的节食者能够在麦当劳吃饭的同时达到减肥的目的,只要他们能燃烧足够的卡路里。

但Nash和Haelle发现控制体重没这么容易,有些问题已经超出了自我控制的范畴,他们设备上记下的那些数据就是最好的证据。更糟糕的是,科学家们发现有些卡路里计数有误,比如Haelle为了消耗多余卡路里而在跑步机上跑步时,一卡路里不再是一卡路里。而我们对这种简单计算方法的笃信无疑阻碍了我们的减肥之路。

计算卡路里的过程始于马里兰一栋不知名大楼,美国农业部开设的贝茨维尔人类营养研究中心就在这里。志愿者们要在这里吃下研究中心提供的特定食物,并供研究人员们研究。监督研究生理学家David Baer在该中心工作,他与同事们做的事情其实早就有人做过。

法国贵族和化学家拉瓦锡曾在18世纪80年代在一个三面围墙的金属筒内养了一只豚鼠,在墙内有一层冰,他通过融化的水来估算豚鼠释放的能量。当时他没时间发现(因为他被推上了断头台),这种方法能够用来估算豚鼠从食物中摄取的能量。

直到最近,贝茨维尔的科学家们利用拉瓦锡升级版的装置来估算人类消耗的能量:一个人可以在一个小房间里睡觉、吃东西、锻炼或者在跑步机上散步,墙上的温度感应器能够感应到这个人释放的热量,科学家们据此估算他燃烧的卡路里。如今,这些直接测量热量的热量计已经被间接测量热量的系统替代,感应器能够测量人们摄入的氧气和他们呼出的二氧化碳。

贝茨维尔人类营养研究中心的参与者们必须要在热量计里待24-48个小时,同时他们还要严格遵守作息,比如6:00 to 6:45pm——晚饭;11:00pm——最晚上床的时间,研究中心将强制熄灯;11:00pm to 6:30am——睡觉,如果睡不着就躺在床上不动。

每餐饭过后,研究人员们会给参与者们测量血压和肠运动,他们还要以3英里每小时的速度在跑步机上走三十分钟。在接下来的一天里,这些参与者们将进行低消耗活动。

而测量食物本身卡路里的方法则来自拉瓦锡另外一个装置的升级版。研究中心会将烘肉卷等食物样本丢到实验室的弹式热量计里进行热量测量。

当然,人类不是弹式热量计,我们并不会吸收我们吃下的每一份卡路里。19世纪的农业科学家Wilbur Atwater意识到了这个问题,他给志愿者们喂食四千多种食物并收集他们的粪便,并将粪便丢到弹式热量计里,计算里面的卡路里。这些流传了几百年的数据成为如今标准的基石。

麻烦始于源头。现在流行两种食品热量标准方法,其中一种会将我们以不同方式吸收不同食物的能力考虑在内,另一种不会,但这两种方法都得到了美国食品与药物管理局的认可。比如,一种方法认为Tara Haelle能从她最爱的炸豆泥中获取8.9卡路里/克,但修改版计量方法认为由于豆类中某些植物纤维难以消化,因此她只会摄入8.3卡/克热量。

就算卡路里计数准确,Haelle和Nash这样的节食者摄入卡路里的能力也有差异。而这已经超出了食品包装应该注明的范畴。事实上,新研究非常质疑营养科学家说的一卡路里就是一卡路里这个核心信念。

Baer和他的同事发现我们的身体有时候摄取的能量小于标签上标注的能量。在核桃这种食物上,差异高达百分之二十一。喜欢吃核桃的人有福了:他/她摄入的卡路里远远小于预期。而这种差异在于核桃这种坚果特殊的结构。

20世纪70年代,哈佛大学的人类学家Richard Wrangham及其同事发现烹饪能解开食物的结合能,减少我们肠道消化食物所做的功。对于节食者来说他的发现非常重要,如果Nash喜欢吃带血的生牛排,那么他将比吃熟牛排少摄入几百大卡。而经过高温高压加工过的食物释放出来的卡路里可能会更多。

还有一个问题在于没有两个完全一样的人。身高、体脂、肝脏大小、皮质醇含量和其它因素会影响人体的基本功能。对于两个同一性别、体重和年龄的人来说,他们一天之中摄入的卡路里多少差异可能高达600卡。

我们体内的微生物多样性也对热量摄入有影响。有研究发现我们的肠道细菌影响着我们的总能量平衡。一名女性移植了她那超重的女儿体内的肠道细菌后,体重增加了18公斤。

所有这些因素都影响着Nash和Haelle等节食者计算卡路里的准确度。就算我们小心翼翼地控制饮食,但个体差异使得我们代谢这种食物的方式不同,导致热量摄入差异高达200卡。Nash和Haelle就算做对了所有的事情,也有可能还是减不了肥。

当然这并不意味着卡路里无用。虽然它们不准确,但在能量相对值这方面它们还算有用:站着比坐着消耗的卡路里更多;饼干比菠菜热量高。不过从多个方面来看,卡路里已然失效。是时候更全面地看待我们吃下的食物了。

我们可以选择更加关注能量摄入之外的东西,比如饱腹感。一块含有三百大卡的起司蛋糕非常小,吃完你可能觉得还不满足。但如果你吃含有三百大卡的鸡肉沙拉和坚果,那么效果要好得多。Susan Roberts研究发现饱腹感强的食物能避免人们暴饮暴食。

个体消费者可以采用这些方法了。但对于食品产业和监管机构来说,采用全新的标注体系是一个非常大的挑战。在此之前,更有用的方法是个人化营养。或者你也可以调整你体内的微生物群体:如果你在减肥,那么也许你可以在不损害你整体健康的情况下微调肠道细菌。现在科学家们并不知道哪一套特定组成的细菌能更好地调节体重,如果他们知道,那么也许你可以更加方便地减肥。

这些方法都无法立即替代卡路里,引入新型食物热量计算法迫在眉睫。对于Haelle和Nash这样的节食者来说,应该有更好的指标。事实也的确如此,科学已经表明卡路里计数不管用了,是时候找个替代品。

痤疮怎么治疗好的快 治疗痤疮最好的方法

痤疮怎么治疗好的快 治疗痤疮最好的方法 食用碱对身体有害吗

食用碱对身体有害吗 10月吃什么螃蟹 螃蟹哪些部位不能吃

10月吃什么螃蟹 螃蟹哪些部位不能吃 吃西洋参时能喝红茶吗 喝茶多久可以喝洋参

吃西洋参时能喝红茶吗 喝茶多久可以喝洋参 陈醋洗头有什么好处 米醋和白醋哪个洗头好

陈醋洗头有什么好处 米醋和白醋哪个洗头好 榛子能和葡萄一起吃吗 榛子和葡萄一起吃有什么好处

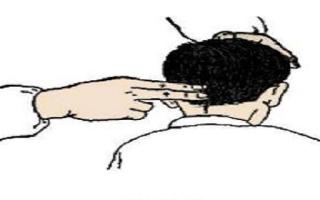

榛子能和葡萄一起吃吗 榛子和葡萄一起吃有什么好处 小儿呕吐推拿图解 小孩胃热呕吐怎么办

小儿呕吐推拿图解 小孩胃热呕吐怎么办