校园欺凌受害者:有老师反问“为什么专门打你”

2017-04-11 阅读(90023)尽管社会各界都在关注如何解决校园欺凌问题,但此类事件似乎从未停止。最近,四川彭州、山东临清相继发生校园欺凌事件,欺凌视频被发到网络后,欺凌者受到批评教育,双方达成谅解。然而,如果没有欺凌视频或者视频没有被曝光,校园欺凌事件会得到解决吗?受欺凌者面临怎样的境遇?

“我遭遇了校园欺凌,告诉了班主任,但是班主任并不打算真正处罚他们几个,只是说可以记大过。记大过对于那些人没用啊,我该怎么惩罚他们。请给我一个合理处罚方法,不合理也可以”。

“惩罚”两个字,让阅读这条微信的倪安伟心里咯噔一下。“写微信的只是1名正在上初一的女孩,字里行间却是愤怒甚至是绝望。”作为北京市多名学校校外心理医生的倪安伟向《法制日报》记者这样解读。

倪安伟曾处理过多起校园欺凌事件,她总结出这样两个问题:

一些教育工作者对学生之间的身体或精神伤害行为没有评判意愿,只是拿“没有国家标准”来回应,俗话说就是和稀泥;

即便很多人在成长过程中遭到了不同程度的伤害,但在长大后却选择遗忘或者淡化,用沉默掩饰痛苦。

不论是亲历者还是相关业内人士,都向记者作出了这样的表述:“对校园欺凌的漠视是比欺凌本身更为可怕的一件事。”

“不被当回事”的冷漠

曾被20个人堵在食堂门口殴打,校方的处理结果是对动手的几名学生停课。而最让她感到无力的一句话则是1名校领导说的——“他们为什么不去打别人,偏要打你啊”?

“这可能也是大多数老师的心理吧,这也是让大多数被欺凌的学生最无可奈何、最无力反驳的一句话。”这个“她”便是倪安伟,正因如此,她也更加关注遭遇校园欺凌的孩子。

对于曾经的经历,倪安伟是这样形容的:拳打脚踢、起侮辱性外号、对几乎所有人都说我的坏话,“各种不堪入耳的话,甚至还有人掀我的裙子,男生女生都有。虽然干出这种事情的大多是男生,但是女生也渐渐不理我了,因为施暴者中也有女生”。

“老师的态度就是那种‘为什么他们不欺负别人专门欺负你’,让我多从自身找原因。”在这样的境况下,年幼的倪安伟开始自虐,“可笑的是因为怕家长发现,所以自虐的形式从来没有出过血,导致我妈妈在两年之后才知道我自虐。但是我当时已经习惯了扭曲地活着,再加上我成绩很理想,所以第一反应就是我不应该自虐,于是教训我”。

倪安伟自虐的方式是,撞墙。

之后,在评选三好学生时,倪安伟落选,她的老师不解——“成绩那么好为什么没评上”?倪安伟却很“平静”,“因为同学已经习惯了施暴者对我的评价”。

“现在别人问我‘你竟然被校园暴力过?完全看不出来’,我一般都会笑一笑就过去了。可以说表面上恢复得比较好,但是心里自然有阴影,很大一片。”倪安伟说,自己之所以选择心理学专业,在很大程度上也希望能够自疗。

在倪安伟接触的校园欺凌案例中,很多受欺凌者都有着这样的感受,“不被当回事”甚至是遭遇“极端的冷漠”。

在倪安伟的帮助下,记者通过微信视频见到了曾经的受欺凌者小玲。

“我一直被我的同桌欺负。后来,我对父母说了这件事,父母和老师进行了谈话,但班主任老师并不认为班里会有这么多同学欺负我,毕竟她从来没看见过。在我父母的坚持下,班主任老师和我谈了谈,她问我需要什么样的帮助。我告诉她,我希望我可以一个人坐,不要有同桌,希望她能警告班里的同学不要欺负我。”小玲说,“我记得班主任当时很诧异,她说你的同桌是班里脾气最好、个子最小的男生,他也会欺负你吗?我斩钉截铁地说‘会’,但她最后也没有调换我的位置,结果是同桌男生变本加厉。”

小玲并没有停止求助,她的方式是“既然老师看不见我被欺负,我就让老师看见”。她每次被欺负就会哭着跑去办公室,只要别人对她有过分的行为,她就让父母找老师,老师不管,就去校长办公室。

“我不服气,凭什么我要被欺负?我什么都没有做错。”在小玲的一再坚持下,情况好转了,“但老师们都觉得我事多,不过这不重要,我不会一辈子和老师一起生活,所以他们怎么看我不那么重要。在以后的无数个日子里,每当我情绪差的时候,我都想回到小时候,我想向欺负我的人砸椅子,想破口大骂我的老师,想写匿名信给教育局。我知道,我心里的伤口并没有愈合,它可能结痂了,但是疤痕还在,有时候不经意的一件事就会撕开伤口,让我陷入以前的痛苦里”。

说起这些事情时,小玲的眉头一直紧锁。

“天差地别”的结果

在记者的走访中,除了极少数的严重事件,在大多数时候,校园欺凌够不上违法犯罪的标准。

倪安伟举例说,在一个班级里,几名有号召力的孩子联合起来,不许其他同学与李同学交往,这些孩子违法犯罪了吗?大家一起用难听的绰号称呼李同学,这些孩子违法犯罪了吗?大家偷偷撕碎李同学的作业和课本,让李同学有口难辩甚至被老师责骂,这些孩子违法犯罪了吗?大家在李同学的衣服上画乌龟、散布关于李同学愚蠢的谣言、画李同学的丑陋漫画在全班传阅,这些孩子违法犯罪了吗?

答案显然是“没有”。然而,这些都是倪安伟接触过的受欺凌者的真实遭遇。

“虽然这一切会让李同学痛苦,生不如死,觉得仿佛生活在无人支持的地狱中,但没有人会觉得这些孩子犯错了,校长和老师的态度也是多一事不如少一事,可管可不管,只要防着孩子不要在学校里跳楼自杀就行了。”倪安伟分析说,“于是,那些被惯坏了的熊孩子越发有恃无恐。他们会认为,反正没有人会管,撕李同学的课本无所谓、孤立嘲笑李同学也无所谓、往李同学的杯子里丢粉笔也无所谓,那么,把李同学带出去打一顿,让她吃泥巴、吃头发,大概也无所谓吧。”

如果回应不是冷漠而是关注呢?结果可能是天差地别。

“他们随意撕我的作业本,围在一起做出拿凳子砸我的动作,只希望听到我恐惧的尖叫。拿我的衣服擦被他们踩脏的东西,甚至通知我放学之后要揍我一顿,让我不得不每次放学回家都提心吊胆将自行车蹬得飞快……太恐怖了。”目前正在北京读研究生的陈染,在回忆起上中学时遇到的校园欺凌,说起来已经很平静。

在陈染看来,这种来自顽童的恶意最是恐怖,因为他们根本分不清什么是戏谑和残忍,“我那时候感觉自己快活不下去了,因为我知道,我就算把这些事情告诉了家长老师,他们能给的也只有警告和一些于事无补的惩罚,这些结果都只能让那些欺负我的同学变本加厉地伤害我。而我面对人格尊严的伤害时,能做的只有等待。我想过拿刀和他们拼个你死我活,但是我很清楚这样我这一辈子就真的毁了;我也确实曾经割腕自杀,但是后来浅浅划了几刀又放弃”。

幸运的是,陈染遇到了一位好老师。“当时我无心读书,理科可以说是差到极点,在极其注重升学率的学校,我本该是被放弃的那一批,可是我的老师并没有漠视我。他知道我的情况后,先是找来了那些同学的家长,跟他们讲述了事情的严重性,并且给予他们警告。然后将我调为学习委员,开始管理班上的一些事情,让我在那些同学面前有一种十分被老师信赖的感觉,那些同学对我的态度开始慢慢变化”。

两年后,陈染将毕业成为一名老师,“我会努力做一名好老师,我会像我曾经的班主任一样,关注每一个孩子成长。说句听起来有些官方的话——拒绝校园暴力,从我做起”。

痤疮怎么治疗好的快 治疗痤疮最好的方法

痤疮怎么治疗好的快 治疗痤疮最好的方法 食用碱对身体有害吗

食用碱对身体有害吗 10月吃什么螃蟹 螃蟹哪些部位不能吃

10月吃什么螃蟹 螃蟹哪些部位不能吃 吃西洋参时能喝红茶吗 喝茶多久可以喝洋参

吃西洋参时能喝红茶吗 喝茶多久可以喝洋参 陈醋洗头有什么好处 米醋和白醋哪个洗头好

陈醋洗头有什么好处 米醋和白醋哪个洗头好 榛子能和葡萄一起吃吗 榛子和葡萄一起吃有什么好处

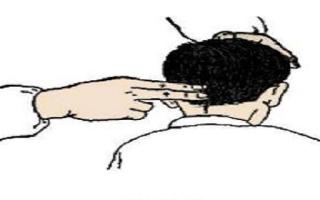

榛子能和葡萄一起吃吗 榛子和葡萄一起吃有什么好处 小儿呕吐推拿图解 小孩胃热呕吐怎么办

小儿呕吐推拿图解 小孩胃热呕吐怎么办