孩子迎战高考 家长陪读:唯一能喘口气的时间就是晚上

2017-05-17 阅读(245346)去年8月,张英作出了她人生中一个重要的选择——放弃稳定的工作,陪儿子读高三。

同一时期,杨金梅夫妇一狠心关掉了在北京开了十几年的门窗店,跨越了大半个中国,陪高中的儿子回到江西老家。

王芳菲放弃了“30万年薪”副总的工作,操起十多年没摸过的锅碗瓢盆,陪独生女儿度过高三这一年。

而早在8年前,席雯就辞去小学教师一职,带着3个孩子,从广东一路北上。陪读的她送一个孩子上了大学,眼下还剩下两个孩子。

来自四面八方的她们有着一个共同的目的地——有约万名学生的临川一中。这个地处江西中部的中学,每年近4000名的高考生中,有二三十名学子考入清华北大,最多时占全省清华北大名额的三分之一,被称为“神话中学”。

学校所处的上顿渡镇也因此被激活。这座小镇因为工业稀少而天空湛蓝,目前在镇上发展最快的产业是房地产。在临川一中三个大门外,分布着一圈冠以“锦绣前程”“一品世家”“名人公寓”“学府世家”之名的小区,防盗窗上悬挂着“包吃包住”的条幅。每年开学那几天,上百名房东在学校门口举着牌子,就如在火车站接人一样,寻觅租户。

围着“巨无霸”学校辐射开的,是牛奶店、果蔬摊、杂货店、书店、快递店、理发店、通信服务网点……所有的店铺与学校的作息保持着同呼吸般的运作。

在全校万名学生的身后,是数千个陪读家庭。她们被称为现代版“孟母三迁”。这些“陪读家长”有着共同的口号——“一切为了孩子”。

“孩子是上战场的士兵,我就是后面炊事班的班长”

4月22日清晨6点,天空已经明亮,3个孩子的房间静悄悄,张英的手机闹钟已经响了。她常常比闹钟醒得还要早,这是来陪读的第一天“落下的毛病”,生怕错过了孩子起床的时间。

9个月前,她辞了工作,从相距200多公里的县城赶来,专门照顾升入高三的儿子小林和另外两个同乡孩子的饮食起居。

盛满三大碗粥,剥好水煮鸡蛋,睡眼惺忪的3个孩子才打开房门,一个接一个地去洗漱,吃早饭,离开家门。

张英家租住在临川一中新校区北门附近,离学校只有一墙之隔,从四楼的阳台上望出去,可以看见学校的食堂、体育馆和宿舍楼,也可以看见学生从蛛丝密布的巷子、楼门走出来,像无数小溪流汇入大海一样,汇入这所学校。

这是4月一个平常的早晨,但对张英而言,距高考又近了一天。尽管家里没贴出高考倒计时,她总能准确地回答出距离高考的天数。在她看来,高考是一场“战斗”,“孩子是上战场的士兵,我就是后面炊事班的班长”。

他们无需为洗衣服、做饭、洗碗这些琐事操心,也没细想要去哪座城市、读哪所学校哪个专业,眼下他们只有一件事情要做:学习。

在临川一中,学习这件事,被严丝合缝地安排进了学生的每一分每一秒。

学校的作息时间表就像一把小尺,让张英每一步行动都要卡在合适的时间,精确无误,才能保证孩子不落后一分一秒,即使周末也不能停转。

此前从事文书工作的她,为此专门写了一张“注意事项”的纸条,贴在厨房门口。在她偶尔需要回原单位办事时,需要用这张单子提醒来代班的妹妹。

在这张列着时间的小纸上,每一步都必须与学校的时间表保持在10分钟之内的差距。这意味着,中午12点放学后,12点10分必须做好“三菜一汤”放在饭桌上;下午5点15分放学后,必须在5点20分保证饭菜上桌。

因为到了饭点,除了少数学生在食堂吃饭外,几千名学生会从教学楼涌出,向东南北三个门走去。在摩肩接踵的人群中行走缓慢,3个孩子要花近10分钟才能回到一墙之隔的家。

看着潮水般的人流,住在北门外第一排楼房的张英才觉得,自己租这个房子是“很英明很实惠的”,虽然她有时会抱怨自己住的这片区域是农民的拆迁房,没有形成小区化管理,20栋“握手”楼还经常停水。

与这片简陋的居民区相对的,是学校南门外的新式小区,有小区大门、围栏,样式规整的高楼间有绿色草坪。尽管“好坏”很大程度上是由房子与学校的相对位置来决定的。比如校门正对面的小区,就是“最好的”,其次是斜对面的。离学校越近,房租价格越高,最贵的一年租金两万多元,在这座人均GDP约3万元的小城里,房东“完全就是躺着赚钱”。

除了出租房屋、代管学生,在临川还有一种赚钱的方式——开出租车。

“抚州没什么流动人口,就是靠这几个学校。” 出租车司机老张说。一到放学开学期间,火车站汽车站到处都是人,“出租车拉都拉不完,一下就能走几十辆,一天顶3天。”

这座小城的人口密集程度也呈同心圆向外扩散,越靠近学校,人口越密集,离得越远,越荒凉。在一些小区的售楼处,都用红色的大字打出“学府”“名校”的名号。

高二学生家长郑楠告诉记者,她早在三年前就考虑在临川买房,当时儿子还在家乡读小学,家乡宜黄与临川同属于抚州市。

她打算,等儿子读完后,还可以把房子租给其他陪读家长。但丈夫没有同意,这个计划搁浅了。两年后,儿子顺利入学临川一中,“本来一套房子30多万元,两年的时间就多了10万元”。

“我们那个县,乡下的人来县城陪读,为了孩子把田都荒废了,到县里面来买房子。县里面的人就到市里买房,市里的人就到省城,每个地方都一样。”郑楠说。

“高考第一是状元,采访、上报、挂横幅,第二即使只差两分也不会有人记住”

送小林来临川读高中,是张英夫妇在孩子上初中时就设计好的路。为此,他们拒绝了留在原籍读书2万元的物质奖励。

在学校王安石塑像前的广场上,几张大红色的“喜报”栏从去年立到今年,上面列出2016年每一位考上清华北大学生的名字,以及考上外省重点院校的学生名单。

校长王昱不喜欢把自己的学校和衡水中学这类“超级中学”比较,他认为这是“片面地看到我们高考成绩好”,他更喜欢和记者谈论学校这几年大力举办的文体特色活动。

“片面地追求升学率,肯定是不合适的,”校长王昱说,“但是有升学率是一所学校的荣耀,真不是犯罪。一个学校如果连升学都管不好,它绝对谈不上素质教育。”

这座小城,曾走出汤显祖、曾巩等历史名人,但是家长更津津乐道于一串数字:2016年,江西省理科状元出自临川一中,38名学生进入清华北大,而清华北大在江西省招生的名额仅有166个。每年高考成绩出来,这个数字都会被地方媒体大肆报道。

这场逆袭以2002年为一个分水岭。在这之前,临川一中只是一所地方高中,四五千名学生以当地生源为主。2002年,抚州市成立了临川教育集团,将临川一中、临川二中和抚州一中三所学校纳入集团进行统一管理。据当时媒体报道,集团刚成立时,政府鼓励这几所中学面向全国招生,还成立专门的宣讲团四处扩大影响。2004年,12名学生考上了清华北大,随着名气的扩大,短短5年,包括复读生在内,临川一中已有11000人。

2016年考入清华大学的熊峰回忆,在他中考那年,县里前10名,都会接到临川一中打来的电话,提供免学费免房租的优惠政策。

在过去几年的临川一中,这些外地的优等生源往往会构成“喜报”上的主力军,在校长办公室里,一面墙壁的正中悬挂着一副牌匾——“得天下英才而教之一乐也”。

“临川一中都是看清华北大,不看一本二本。不是说每个人都为了考清华北大,可每年都有好消息出来,人家就会说,这个学校真的很好。”一位陪读家长告诉记者。

招租也打着类似的名号。有的专门将“状元楼出租”几个字放大,在括号中写着“如果考上状元,租用费用全免”。有一户人家,在阳台的防盗窗上挂上一条巨大的红色横幅,庆祝租在这家的小孩考上了北大。

张英租住的楼房,就是2008年新校区搬迁时,当地农民建造的。房东小王说,“学校开始造,我们也开始造”。还没修好门前的水泥路,就已经有家长过来住,这几年租户从未中断过。“我们希望学生考得好,这样就有更多人来住。”

这里流传着许多故事,有的人在这里待了八年十年,只为了把3个孩子都送去大学;有的人辞了年薪几十万的工作,陪孩子最后一年;两位来自别处小县城的学校老师,在高三那年,母亲请假一年来这里陪孩子读书,父亲留在家乡的学校为妻子代了一年课。在很多人眼里,全家再大的事大不过高考。

带着3个孩子陪读8年,把大女儿送进北京大学的席雯,就是“妈妈帮”里活生生的例子。

2008年,席雯辞去广东一所小学教师一职,带着3个孩子迁往临川。她讲到陪大女儿时,晚上洗脚水都要打好,让她边写作业边泡脚。有人说她“你太惯孩子了,以后自理能力很差”。

“她读书那么累,我帮她做一点有什么关系。”席雯毫不在意地说。不过她马上举例说明,自己女儿上北京大学后,会做菜,回家还会帮她带弟弟妹妹,“很独立”。

杨金梅的小儿子还在临川一中读高一,她就来陪读了。去年夫妻俩关闭了在北京打拼了十几年的门窗店,丈夫去了福建泉州打工,因为“泉州到抚州有直达的高铁”,方便看孩子。

她还记得,两人送儿子回来读书的那天,她看到许多家长在这儿陪读,问儿子要不要留下来。儿子心疼他们放弃生意,说“不要了”。杨金梅坐在车里,“眼泪一路从江西流到了安徽”。那天,儿子躺在床上,用一本书蒙着脸,她猜测孩子也一定很舍不得。

最后她决定陪读,是因为不愿小儿子重蹈大儿子的“覆辙”。大儿子从小在外婆家养大,初中读完就出来打工,“走到弯路上”了。

但她最近嗅出了一些危险的信号。相比学习,儿子更喜欢打篮球,看到崭新的球衣,“眼睛都发亮了”。然而刚刚过去的期中考试,一向数学成绩优秀的他竟然考了不及格。

这样的成绩会错失“零班”。而进了“零班”,就相当于一只脚踏入重点大学的保险柜。

进入高二,40多个班级会被分为“零班”、A班和B班。“零班”的学生将享受最好的教师资源,“连学习资料都是免费的”,高考时,由学校安排车接车送。

一位父亲称根据自己的长期观察,“下课后,如果这个班教室门口几乎没有学生出来玩,那就是零班;如果出来的不多,就是A班,出来一堆人,那肯定是B班”。

“零班”不是用牌子挂出来,而是敲打在每个学生,甚至每个家长的心上。

一位临川一中走出的学生在网络上写道,“零班”老师喜欢说,“我们缺的是清华北大,武大厦大之类学校谁考上对我们不重要”“高考第一是状元,采访、上报、挂横幅,第二即使只差两分也不会有人记住”。

王芳菲的女儿不在“零班”,“有时候女儿回家会说,你们这些大人,早就把我们分成三六九等了。”但这位爱读龙应台作品的母亲安慰女儿,“你走完人生该走完的路,以后不会后悔就好。”

因为孩子没考好,杨金梅的丈夫着急地打长途电话过来,“儿子,难道我和你妈妈这样的选择是错误的吗?”重话一出口,他又有些后悔,偷偷打电话给老婆让她安慰一下儿子。

小林在文科“零班”就读,去年暑假,张英看到这块上重点大学的红榜,会和儿子开玩笑,“什么时候你的名字能写上去咯?”但是今年她从来不说这样的话,“不能给他太大的压力”。

“高三了,也该来了”

去年8月9日,是高三开学的日子,也是张英来到上顿渡镇的第一天。此前,专门雇了一位农村的亲戚照顾几个孩子,可“高三了,也该来了”。

许多的陪读家长都遵循这样的轨迹,“高三了,也该来了”。

王芳菲的女儿升入高三,打电话告诉她,“妈妈,无论如何您可能要支持我一下”。

“小孩的路还很长,万一她考到不理想的学校,有怨言怎么办。”一直奔忙于职场的她,从初中起就把孩子送到临川读书,自己在外地打拼。作出这个决定时,几乎没有人支持她。但一想到孩子的未来,她还是心软了。

在临川单独租了一间60平方米的小房子,王芳菲从十多年没怎么摸过的锅碗瓢盆开始,一点一点融入女儿的生活。

如今张英已经逐渐适应了这个镇子的节奏。

楼下牛奶店,即使顾客忘记带购物卡,老板娘也可以先赊着账;小超市里,零食种类不断更换,满足孩子多变的口味;步行20分钟的菜市场里,野生黄鳝60元一斤,她买起来毫不犹豫。

但在临川,她依然被打上“外地人”的标签,一次在菜市场买肉时,她和同行的陪读妈妈被不断挤到后面,朋友着急了,嚷道:“你们不能这样对我们,你们不还是靠我们这些外地人养活。”

进入高三最后一个学期,张英明显感觉到,“压力更大了”。

考试多了起来。摸底考、省联考、超级中学大联考、稳派名校联考、还有大大小小的月考……每次考完,就是孩子情绪的低谷期。

在饭桌上,3个孩子中一个耷拉着脑袋,沉默地扒着饭;一个摇摇头,把碗一推,说“吃不下,没食欲”。而性格外向的小林则会拍着桌子,大叫着“我要炸学校”。

张英开玩笑“吃饱了才有力气炸学校”,半哄半骗地让孩子们好好吃饭。

私下里,她专门拿个本子记录菜谱,68个菜样,前面打着勾的,是她暗自观察出受欢迎的菜,比如“排骨蒸芋头”“红烧带鱼”等。

夏天到了,她坚持要把菜烧得辣一点,“这样孩子们才有食欲”。“谈心?都不怎么谈,他们的压力已经够大了,” 张英抓起一把红辣椒,放进滚烫的油锅中,“家长只能每天尽琢磨吃的了”。

如今在清华大学读书的熊峰记忆深刻,高三快临近高考时,他有几次模拟考试没考好,“心里不太痛快”。晚上写完作业,他躺在被窝里玩手机,被母亲发现了。

不动声色的母亲,直到第二天中午,才边吃饭边淡淡地说,“快高考了,不能马上松下来”,并说自己的手机坏了,借你的手机用一下。熊峰立马交出了手机。

直到毕业之后,他才知道,那几日母亲虽然表面上没有表现出什么情绪,但是背地里十分担心,“整夜整夜睡不好觉”。

“我觉得,一定要学会做路边鼓掌的人”

4月30日,高三年级要开家长会,提前了两日通知,张英和在家乡工作的丈夫林强商量了一下,还是决定由林强赶来参加。

相比于母亲,在老家的“留守父亲”更像候鸟,每个月来看望儿子一两次。当妻子全身心在外地照顾孩子时,他们肩负着赚钱的责任。张英曾算过一笔账,包括房租、菜钱、水电费、煤气费、工钱等所有开支在内,3年来一个家庭大约要花费10万元,培养一名临川一中的高中生。

家长会那天,林强没订到他经常住的、镇上最豪华的酒店。他打听到,还没到5月,镇上的酒店已经公布出高考当天的房价,比平日提高了近两倍,而且“最好提前两个月预订”。快递店门口也打出了“高考生寄货大优惠”的广告。

张英的同乡华丽经历过这些,今年是华丽的儿子第二次迎战“高考”。去年一放榜,儿子掉了一本线,什么都没说,直接给父母发短信,说“我要复读”,父母二话都没说,只回复了“好”,又续租了一年的房子。

据说,高考那天,家长都来了,“车都没地方停”,文科班的学生会被大巴接走,去临川二中考试。在考场外等待的家长,会把校门前的一条路围得水泄不通。

一考完,就有轰轰烈烈的“撕书大会”,“零班”不让撕,但是会有人偷偷跑到别的班级门口,三下两下就把书撕开,从楼上抛下去,还会有低年级的学生捡来为以后的复习做准备。这项活动常常会持续4~5天,比“百日誓师大会”壮观得多。

林强已经打算好了,他对儿子说:“高考期间,我不会影响你,吃还是这样吃,也不要加什么菜了,已经营养过剩了,要是堵车,我就叫朋友开电瓶车送你。”

教室前半部分的墙壁上,贴着近几次的联考、月考成绩,班主任宣称,5月的考试不会再贴出成绩单,也不会发送给家长,“保持一颗平常心”。每个书桌上都垒着厚厚的一叠教辅书,按小林的说法,从外面看“连头都看不到”。

广播里响起了临川一中副校长的声音,这位副校长强调“这个月复习与家庭配合很重要”,还专门提到陪读问题,“如果孩子觉得有必要,非常希望家长最后一个月来陪着他们,那么家长就应该放下手上的事情。如果他觉得没有必要,或者家长实在抽不出时间,就要以平常的心态来对待高考。”

这位副校长顿了顿,又说:“高考确实是挺残酷的,我们国内的高考,基本上是一考定终生。但我还是这么说,高考的胜败并不能决定人的一生,我觉得,一定要学会做路边鼓掌的人。”

广播声音刚落,班主任走上讲台,开门见山地说,“这次考试起伏有些大”。她叮嘱陪读家长要让孩子“平平静静,不受任何外界的干扰”。接着举了一些平时不起眼、高考脱颖而出的,以及平时很优秀、高考失败的例子,来说明一定“不要轻易改变吃住环境”。最后她总结道:“这一届肯定是让我最感到骄傲的。”

家长会结束后,围在班主任身边的家长并不多,一位从广东赶来的家长,焦虑地向老师询问,自己没办法来陪读会不会有影响。

回到家吃完午饭,张英夫妇走到儿子房间,关上门,林强一改往常和儿子打闹的风格,语重心长地对小林说:“在学校里有什么苦恼的事,学习遇到什么压力,适当和你妈妈发发脾气都行,但也要顾及你妈妈的面子。”

最近几次考试,小林发挥不稳定。“你以后上了大学、考研,我们都不管了,但是现在高三,我们还是要管。谁都考过,神仙都会重视,中国的体制这就是人生最重要的考试,不要满不在乎。”林强说。

如今在清华大学读大一的熊峰说: “高考给了像我这样家庭条件不是特别好的农村孩子一个机会。要是没有高考,想走到更大的舞台上,还是挺困难的。”

“我们唯一能喘口气的时间就是晚上了”

“我们唯一能喘口气的时间就是晚上了。”张英说。

傍晚是小镇最热闹的时段,三五个陪读家长围成一圈聊天,不时抖抖腿驱赶蚊子;操场也渐渐接纳接二连三到来的家长,在跑道上一圈圈地绕着走,操场旁边就是灯火通明的教学楼——他们的孩子在里面上晚自习。

日子久了,陪读妈妈们形成了自己的“小生态”。王芳菲报名参加了当地一个会计培训班,每周去三次,打算好好学一学原来在上班时没空学习的东西,为“再就业”打基础。

在临川“驻守”多年的席雯,“结拜姐妹” 13个。这群姐妹“一呼百应”,平时一起健身、跳肚皮舞、过生日、做饭。

张英常去汗蒸,一周两三次。汗蒸房位于南门小区一处临街的居民楼上,门口打着标语“请人吃饭,不如请人出汗”。在这里,相约去汗蒸是陪读妈妈的一种“日常活动”。

这家汗蒸房是来自四川的李平和别人合伙开的,她的两个女儿正在读高三,“一个花了4万8,一个花了2万4”。此前一直在各地做生意的她,来到临川闲来无事,发现了商机,“来的基本都是陪读家长”。

晚上10点放学的场景

她们组成了一个“汗蒸陪读家长群”用来联络,常常有人因为“今天孩子在家”“老公来临川”等原因取消行程。

汗蒸房只有不到30平方米,挤不下20个人,一进去要灌下一大杯“碱水”,高温逼迫汗水溢出,不到10分钟就会满身大汗,据张英说这样“可以放松心情”。

熟悉的人渐渐多起来,相互间聊的话题依然离不开高考。

她们半开玩笑半认真地交换经验,比如在网上看到高考那天,要穿“旗袍”,意味着旗开得胜,男人穿马夹,寓意“马到成功”。另一位家长马上说,她考察过了,这里红色旗袍卖得贵,“一件要300”。还有的母亲说,考试当天早上要吃一枚墨水煮的鸡蛋,“肚里有墨水”。还有人打听过,高考那几天,临川一中老师和学生都要别上一枚毛主席像章。

这些被孩子们称为“迷信”的做法,却深受家长追捧。

“文曲星的生日”那天早上,张英专门空着肚子,“虔诚”地前去附近的“太子庙”朝拜。

在大殿门口,一名身穿长衫的僧人,被一群妇女围着,他手中拿着圆珠笔和本子,记着学生的姓名、学校、年级,“点一次灯160元”。僧人介绍说,高考那几日,准考证可以复印了拿到庙里来,为考生念经祈福。

眼下,李平急着转让这间汗蒸房,因为等女儿高考完了,自己也要离开这个地方。很多家长也开始为孩子收拾起了冬天的衣服和被褥,“慢慢地一点点搬回家”。

看惯了人聚人散,席雯说,有的家长一直说着想回来,但有了新的生活,很少有人回来看一眼。也有家长离开时,“会扔一块石头在这里”,意思是今后再也不会回来。

开家长会那天,离高考只有37天——学校里各处都能看到倒计时器,高考已经进入了最后的冲刺阶段。

在45个高三教室里,倒计时有的被写在前方黑板正中央,有的被写在后方黑板上,还有的被学生用铅笔轻轻地描绘在桌角上。

无形的倒计时在很多人心里。张英经过教学楼,迎面走来素不相识的两个家长,没有寒暄,大声询问:还有几天高考了。

“不到四十天了。”张英突然心里一惊,她加快了脚步。这天回家有点晚了,牛奶还没给孩子热上。

痤疮怎么治疗好的快 治疗痤疮最好的方法

痤疮怎么治疗好的快 治疗痤疮最好的方法 食用碱对身体有害吗

食用碱对身体有害吗 10月吃什么螃蟹 螃蟹哪些部位不能吃

10月吃什么螃蟹 螃蟹哪些部位不能吃 吃西洋参时能喝红茶吗 喝茶多久可以喝洋参

吃西洋参时能喝红茶吗 喝茶多久可以喝洋参 陈醋洗头有什么好处 米醋和白醋哪个洗头好

陈醋洗头有什么好处 米醋和白醋哪个洗头好 榛子能和葡萄一起吃吗 榛子和葡萄一起吃有什么好处

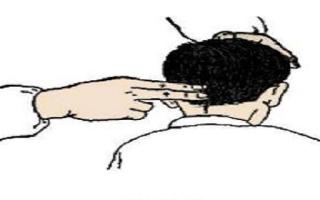

榛子能和葡萄一起吃吗 榛子和葡萄一起吃有什么好处 小儿呕吐推拿图解 小孩胃热呕吐怎么办

小儿呕吐推拿图解 小孩胃热呕吐怎么办